基隆市是位於臺灣東北部的都市,為中華民國臺灣省的三個市之一,古名雞籠,以深水谷灣之天然港灣著名,乃臺灣最北端的都市,境內的基隆港又是北臺灣首要航運樞紐,因而有「臺灣頭」與「臺灣北玄關」之稱,亦因氣候多雨而別稱「雨港」、「雨都」。人口約37.3萬人。全市百分之95土地為丘陵地,東、西、南三面環山與新北市相鄰,僅北面有少量的平地與東海毗鄰。其都市發展起始於清治末期,在日治時期因港口開發而興起,人口曾躍居臺灣第四、1980年代曾為世界第七大貨櫃港;但由於市區與港口發展腹地受限、加上鄰近臺北,今日已發展成為臺北都會區重要之衛星都市。

★歷史:

基隆古稱「雞籠」,此名應來自原居住於此的原住民凱達格蘭族。17世紀時,西班牙人和荷蘭人曾先後佔領過基隆,並以「大雞籠嶼」(今 和平島)為基地殖民臺灣北部,為雞籠開發之始。之後,明鄭王朝在南臺灣打敗荷蘭人之後,也於1668年揮軍北上,將殘餘駐守在雞籠的荷蘭人驅離,至今在和平島還有荷蘭人臨走前所留下的「蕃字洞」遺跡。

進入清治時代後,雞籠大部分地區仍為未開發之地,直到1723年,來自福建漳州的移民開始入墾雞籠,並興建崁仔頂街,此乃今日基隆市街創建之始,之後逐漸有漢人移民移入開墾。19世紀西方列強東來後,美國海軍調查到雞籠擁有豐富的煤礦層及優良港灣,建議其政府派軍佔領,在鴉片戰爭時也有英國軍艦前來叩關;在英法聯軍之役之後的1863年,雞籠終於隨著臺灣開港而開放為貿易港。1867年12月18日發生臺灣史上罕見的嚴重海嘯,數百人被沖走喪生。1875年,雞籠正式設治,並取「基地昌隆」之意改名為基隆。

清光緒十年(1884年),中法戰爭臺灣戰事(俗稱西仔反)爆發,法國軍隊曾多次攻佔基隆以作為封鎖中國大陸的跳板。中法戰爭結束後,臺灣於1885年建省,由同治中興名將劉銘傳擔任首位巡撫。當時因淡水港逐漸淤塞,劉銘傳計畫將港灣形勢優越但交通不便的基隆作為臺灣北部的主要門戶,以基隆為縱貫鐵路起點、著手於基隆港興築港口設施,並積極整頓臺灣第一座官方煤礦,但其計劃因甲午戰爭爆發而未能完全實行。

進入日治時期後,日本將基隆建設為臺灣與日本本土的轉運樞紐,並從1899年開始到1935年進行了四期的基隆港築港工程,基隆成為一座軍、商、漁三用途的港埠,也是臺灣日治時代的第一大港。另一方面,由於周邊地區的礦業在日本的積極開發下逐漸發達,基隆也成為了臺灣礦產主要的輸出港口。港口貿易加上礦業的興盛,奠定基隆今日的都市基礎。1920年,臺北州基隆郡設立,並另劃市區部分設置基隆街(類似今日之「鎮」);1924年基隆街升格為臺北州的州轄市。第二次世界大戰爆發前的1940年,基隆市計有9.5萬人,僅次於臺北市32.8萬、臺南市14萬、高雄市12.7萬,為臺灣第四大城,其中市內就有2.3萬為內地人(日本人)。日本人還實施「市區改正」,大幅重劃市區街廓,並積極整治市內河川。1941年太平洋戰爭爆發,基隆由於其主要物資吞吐港及海軍基地的地位,在大戰末期首當其衝,成為美軍轟炸的首要目標,港區幾成廢墟。

二戰結束,臺灣進入中華民國時代,基隆為日本撤退及中華民國政府接收臺灣的主要出入點。1947年發生二二八事件時,基隆為影響最劇的地方之一。1949年中華民國政府遷臺後,基隆湧進大量軍隊與眷屬,並負責接收逃難臺灣的大陸移民,之後美軍開始駐紮,基隆也進入新的都市成長期,市區開始向周邊丘陵地帶外延。基隆的礦工業經過復建後再度興盛,採煤業在1968年達到高峰;而基隆港因應臺灣經濟的快速成長,從1960年代開始進行了多次擴建,到1984年已名列世界第七大貨櫃港。

1980年代以來,由於腹地過小、加上鄰近國家港口的競爭,基隆港的運輸量逐漸衰退,加上1970年代後礦業的沒落,連帶影響整個城市的競爭力;但另一方面,因為鄰近臺北,基隆市轉型成為臺北都會區主要的衛星城市之一,而位處北部海岸線的中心位置,也促使基隆市觀光產業的蓬勃發展。進入1990年代後,為了使基隆市從原本純粹的港口都市轉型,基隆市政府陸續推動多項都市更新計畫,冀望再度將基隆打造成臺灣的門戶都市;除此之外,亦有將基隆市併入臺北的構想。

★地理:

基隆北臨太平洋的東海,是座多山多水的都市,除了基隆港周圍和基隆河兩側有狹窄的平原之外,其他地方均為丘陵地,並緊鄰海岸線,丘陵之間又有不少河流貫穿其中,造就基隆市擁擠的都市景觀,以及隨處可見的橋樑及隧道設施。

基隆市的地勢多丘陵而少平地,東側及西側各被基隆火山群及五指山山脈環繞。市內人口適居的平地主要聚集於基隆港沿岸、海岸線及基隆河河谷一帶,其餘地區大多為山坡地所密布;全市山地雖然普遍不高,但大多為陡坡,對城市的發展與擴張造成很大的阻礙。丘陵地遍布的影響,導致基隆市的住宅區大多位於丘陵地上。從市中心到周圍的山坡地到處布滿各式建築,而市郊的丘陵地上更可見到處聳立新式的公寓大廈群。

位於市區南側的獅球嶺,為基隆對島內城鎮聯繫的必經之路,而以獅球嶺為中心左右延伸的丘陵地,構成了基隆市重要的地理分界線。獅球嶺以北為市區及港口所在,是基隆市的精華地帶;以南則為基隆河河谷,碇內、暖暖、八堵、七堵、六堵、五堵等市街聚落皆沿河而建。昔日臺灣東西部交通不便的年代,基隆河因著水利之便而成為重要的交通路線,河岸的各個聚落因而崛起;而今日,基隆河谷仍為基隆市對外聯絡的主要通道,縱貫公路、中山高速公路、萬瑞快速公路、縱貫鐵路及宜蘭線鐵路皆沿著基隆河岸興建。

★行政區劃:

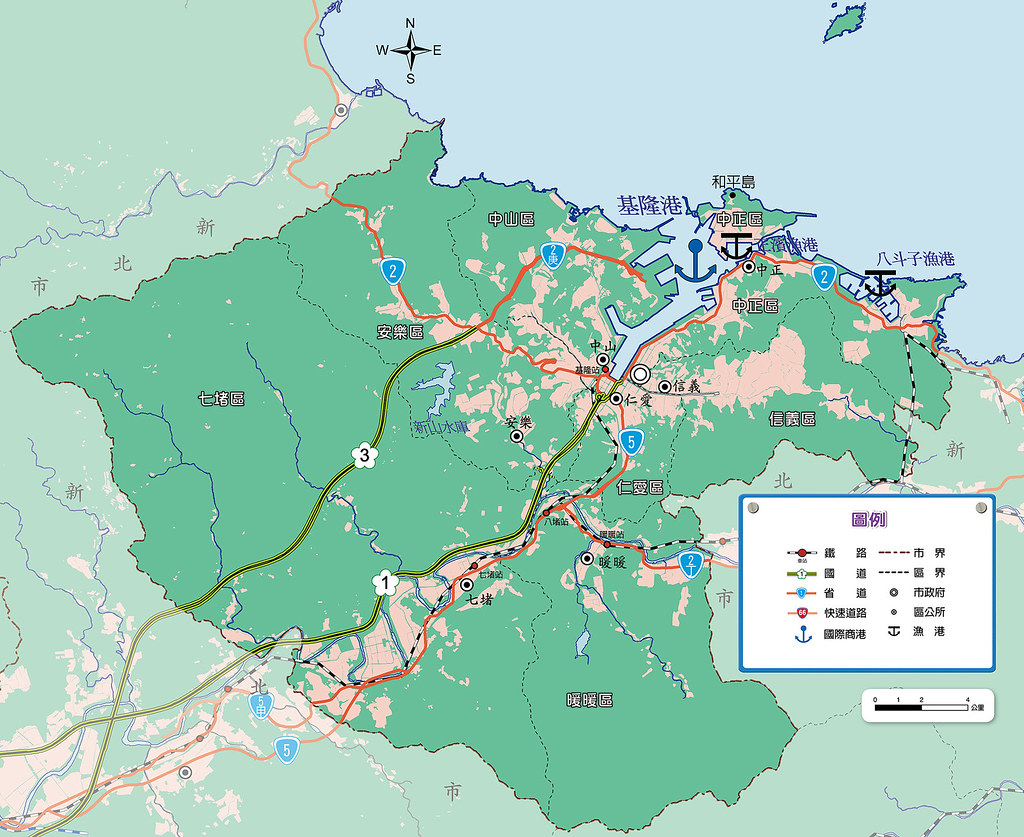

基隆市共劃為仁愛區、中正區、信義區、中山區、安樂區、七堵區、暖暖區等7區,向下再細分為157里、3,313鄰(2011年12月止)。另外,和平島(社寮島、桶盤嶼、中山仔島)、基隆嶼、北方三島(棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼)等七個外島也屬基隆市管轄,行政劃分上皆劃歸中正區。

1875年,清政府因應基隆的地位日漸重要,遂設置台北分府通判,為基隆正式設官統治之始。1888年改設基隆廳,下轄金包里堡、基隆堡、三貂堡、石碇堡等4個堡(類似今日的「鄉」),又有「金雞貂石」之稱。

日治時代,總督府以清治基隆廳的範圍為基礎,經過多次改制,1920年日治時全台最後一次行政區重劃時設置台北州基隆郡,郡役所(郡公所)位於今日的信二路立體停車場。而港區及市區部分另設置基隆街,在1924年與高雄同時升格為市。

1945年,基隆市改制為省轄市,隸屬於台灣省,基隆郡改為臺北縣基隆區,區署設於瑞芳(原本基隆郡計劃改制設置省三縣,但未執行)。但基隆區在1950年全台縣市大重劃時被撤銷,所轄7個鄉鎮全部改為台北縣直轄。1999年,台灣省虛級化實施,基隆市與其他4個台灣省省轄市改為直接由中央政府監理。

戰後之初,基隆市只轄有以港區為中心的5個行政區;原以編號順序命名(第一至五區),後改以行政區所在幹道命名,即現今各區使用之名稱。1947年,臺北縣七堵鄉改劃歸基隆市管轄成為七堵區,1949年再從七堵區部分地區劃出設置暖暖區。1988年,基隆市政府調整除中正、信義兩區以外的行政區邊界,區數目維持不變。

經過2010年的五都升格,基隆市現在是台灣省的一個外飛地,為唯一不和其他台灣省屬縣市相連接的二級行政區。

基隆在清治末期設治之後,一直到日治時代設郡,從富貴角到三貂角間的各市街聚落由於與台北盆地地形分隔的關係而逐漸連為一氣,形成了一個以基隆市區為中心的小型都會區,一般稱這個區域為大基隆地區(或稱基隆北海岸),相當於日治時期之基隆郡(下轄瑞芳街、萬里庄、金山庄、七堵庄、貢寮庄、雙溪庄、平溪庄)加上基隆市。大基隆地區包含了基隆市和新北市東北角的六個區(瑞芳、萬里、金山、貢寮、雙溪、平溪),人口約有50萬左右,在內政部的全台14個地方生活圈規劃中自成一區,例如這些市轄區皆為台灣基隆地方法院之轄區。